颜延之(384—456年),字延年,琅邪临沂(今山东临沂北)人。南朝宋文坛领袖人物、著名诗人。

颜延之出身世家,少孤贫,“好读书,无所不览。”虽“居贫郭,室巷甚陋”,以致“行年三十犹未婚”(《宋书·颜延之传》),而他却毫不在意,丝毫不以名利为念。他的妹妹嫁给了宋武帝刘裕

的辅助大臣、刘穆之的儿子刘宪之,穆之念及通家之好,以及延之当时在江左声望,想予以提携,当即被他拒绝了。直到30岁,才到吴国内使刘柳处担任一个参军的卑微之职。

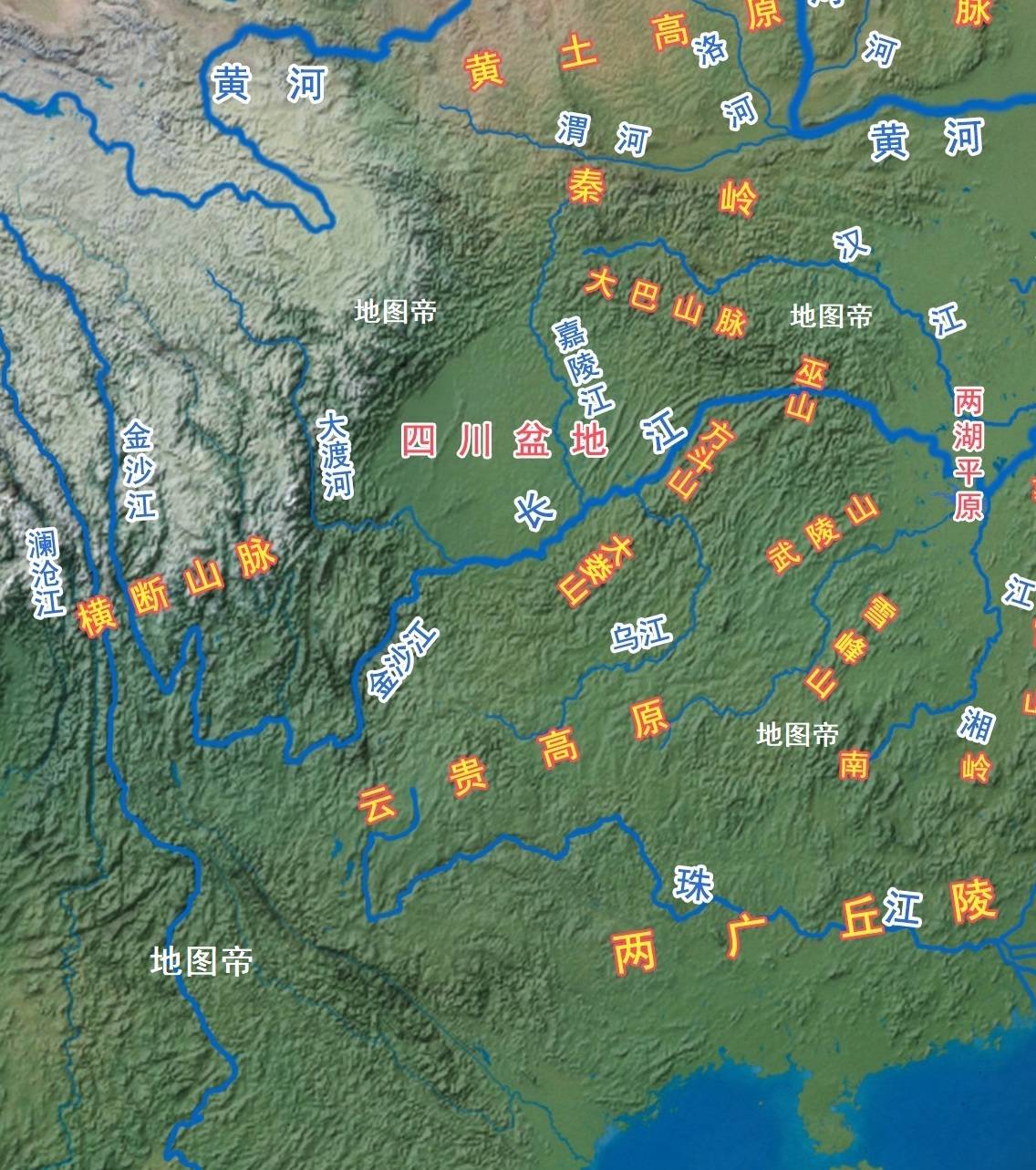

晋安帝义熙十二年,刘裕

北伐,攻克洛阳,颜延之奉命作为特使前往庆贺,途中作《北使洛》一诗;归途写《还至梁城作》,深刻地反映了屡经战乱的中原地区“宫陛多巢穴,城阙生云烟”、“故国多乔木,空城凝寒云”的丧乱景象;亦借以抒发了“惟彼雍门子,吁嗟孟尝君”的感慨。这是颜延之现存最早的诗作,亦可以视为元嘉的前期诗作。它们脱去了自东晋以来诗坛上玄风炽盛的羁绊,面向社会,面向人生,显现出现实主义创作精神的光辉,从而呼唤着即将到来的元嘉文坛上黎明的晨曦。

刘裕代晋自立后,颜延之被荐为博士;又因为诘难周续之,而徙为尚书义曹郎、太子舍人。刘裕死后围绕着立嗣问题,颜延之与谢灵运结成一派,反对徐羡之等谋立刘义符的主张。结果颜、谢失败,并被定“构扇异同,义毁执政”的罪名,贬放永始、永嘉,而颜延之则认为这只不过是“俗恶疾俊,世疵文雅”罢了。连徐羡之一派的谢晦也对颜延之深表同情。所以颜延之在赴任途中,经过屈原葬身的汩罗,代刺史张劭写作《祭屈原文》,借吊屈原“美才而兼累”,自唁“有志而无时”,不止为南北朝骈文中的佳构,亦是推动骈体向严整、完美方面发展的力作。

颜延之贬谪始安郡不久,刘氏王室再次发生政变,刘义符废,刘义隆立,推拥刘义符的徐羡之、傅亮等伏诛,遭打击的颜延之、谢灵运召调京师。颜延之遭受政治上的挫折,曾有“请从上世人,归来艺桑竹”(《始安郡还都与张湘州登巴陵城楼作》)的遁世思想,然而一回到京师,与谢灵运再会弹冠相庆之际,不由得呼出“皇圣昭天德,丰泽振沉泥”(《和谢灵运》)的感激之辞。颜延之也期冀着能在新的一朝施展自己的才智、抱负。此后不久,他所敬重的长一辈作家陶渊明谢世。颜延之在初仕刘柳参军时,就与陶渊明有所交游。元嘉元年,颜延之初贬为始安太守路过浔阳,又在陶渊明处作过短期逗留,每天在陶渊明家中饮酒。颜延之还在离去的时候,留下两万钱给贫病交加的陶渊明权作酒资。如果颜、陶之间仅仅止于酒,也没有多少使颜延之可回顾的,然而颜、陶之间却有更深厚的情谊:“念昔宴私,举觞相诲;独正者危,至方则阂。哲人舒卷,布在前载。取鉴不远,吾规子佩。尔实愀然,中言而发。违众速尤,迕风先蹶。身才非实,荣声有歇。睿音永矣,谁箴余阙?”这一幕幕亲切的情景,这一席席中的劝规,特别是颠簸之中尝尽了苦头的颜延之怎么能够忘怀这位挚情的师友呢?尽管颜延之不能前往吊唁、祭奠,却是在远方写作了诔文来临摹陶渊明平生的情怀,来刻划陶渊明“赋诗归来,高蹈独善”的形象。《陶徵士诔》由于充满着颜延之的挚意,为颜延之成功的作品之一。尤为可贵者,在刘宋代晋的过程中,陶渊明取不尽合作的态度,而为社会所冷淡,而颜延之却以炙热的情感,撰写了《陶征士诔》,热情赞颂了陶渊明的崇高品格以及光明磊落的生平行事,对后世评价陶渊明有重要文献价值。在当时,颜延之为文坛巨子,其评价自然也有重要影响。此后,至萧梁一代,昭明太子萧统编成《陶渊明集》,并为之作序,从而使陶渊明所著优美诗文这中国文苑的奇葩得以溢香世间。

在陶渊明死后不久,颜延之秉性不改,重蹈着“违众速尤,迕风先蹶”的覆辙。他对刘义隆不委他以重任深表不满,说:“天下之任,当与天下共之,岂一人之智所能独?”他还对新当权的刘柳的儿子刘湛说:“吾名器不升,当由作卿家吏?”(《宋书》本传)于是刘湛借机再次把他贬放永嘉。颜延之深知个中的症结,写成《拜永嘉太守辞东宫表》,怒形于色地说:“抗志绝操,笔陆谢高,代食宾客,何独匪民!”颜延之到了永嘉任上,又写成《五君咏》组诗,“以述竹林七贤。《宋书·本传》所谓借写“五君”“盖自序也”,实为中的之论。由于颜延之灌注着身遭破孩的悲痛,故而时发音慷慨,时低吟悲怆,叙史典雅,抒情深厚,是颜延之继《北使洛》后又一优秀的篇章。

颜延之的《五君咏》一传出,刺痛了刘湛,“以其旨不逊,大怒”,欲徙颜延之更为辟鄙的地域。刘义隆出面调停,提出了一个折衷的方案:“直欲选代,令思衍里闾。犹复不悛,当驱往东土。”结果执行了后者。中间谢灵运被诛死的事件对颜延之刺激很大,于是“屏居田里,不豫人间者七载”(《宋书》本传)。其间颜延之曾写作《庭诰文》,虽然论及的内容很多,但基本为“思衍里闾”的写照。完全沦为“善为世者,必捐情返道,合公屏私”的庸俗圆滑之中。诚然“名士在世,动得颠挫”(张溥《颜光禄集题辞》),是颜延之沉沦的社会原因;然而颜延之的自销锋刃,则是颜延之的主观原因。自此之后,颜延之纵然有“性既偏激,兼有酒过,肆意直言,曾无遏隐”的行为,人呼之为“颜彪”,但不过是外方内圆,借以掩饰自己气短的一种方式。之后的为文,“矜言数典”(刘师培《中国中古文学史讲义》),“文章殆同书钞”(钟嵘《诗品》),从而开启漫延了相当长的恶劣文风。

以写作《五君咏》为界,之前颜延之尽力把浸渍于玄风的文学拉入到现实社会中,从而为元嘉文坛的开拓、形成,起到了先锋作用;之后则是以典实为务,把充满生机的元嘉文坛又布上了厚重沉滞的阴影。不论就其功,抑或就其过,颜延之是了了分明的。总之颜延之是以他的积极和消极均对中国文学产生了各自不同影响的作家,从而使他在文学史上占据着非常特殊的地位。

颜延之原有文集30卷,已佚。明人辑有《颜光禄集》。