刘大鹏(1857——1942),字友凤,号卧虎山人,别号梦醒子,晚年又号遁世翁,山西太原县(现为太原市晋源区)赤桥村人。

刘大鹏幼年从师受业,23岁毕业于太原县桐封书院,翌年入省城崇修书院学习,为书院山长杨深秀赏识,学识大进,清光绪二十年(1894)中甲午科举人。二十一年、二十四年、二十八年,曾三次进京会试均未中。以怀才不遇,隐居家乡。其间,他曾在山西太谷县南席村票号商人武佑卿家塾中任塾师近20年。1914年回到家乡大原县,任县立小学校长,兼营小煤窑,并种有少量土地。他一生基本上生活在晋中农村,对下层社会生活有较多的接触;在地方上办过不少好事,曾募捐集资修葺晋祠殿宇以及附近道路,兴办过晋水水利,在地方上有相当的名望。光绪三十四年,山西省咨议局成立时,任省咨议局议员,民国建立以后担任过县议会的议长、县教育会副会长、县清查财政公所经理和公款局经理等职务。他长期寓居乡村,对农民疾苦体察颇深,亲怀“康济斯民之愿”,常以不得行其志为恨。对官吏贪暴与政治腐败,多有谴责。清光绪三年(1877),太原县境遭受旱灾,晋祠边山一带饿死者十之八九。他在记述此事时,愤然写道;“丁丑灾荒酷虐特甚,而晋省赈务亦至太极渥,可穷乡僻壤之饥民,得实惠者百不获一耳。盖由州县官绅奉行不善,或亲现衰鸿,赈恤延缓;或侵吞赈款,饱其私囊……”,表示了对-污吏的愤慨。1934年因目睹阎锡山政权搜刮民财,横征暴敛。曾上 书南京中央政府,为民-,指斥山西当局“捐涉于苛,大伤治国之本,税成为杂,必失民众之心”,促使南京政府转饬山西省署,豁免苛捐杂税,上 书署名“鲍伯坪”,意为抱不平。此讯传出,晋民称快。

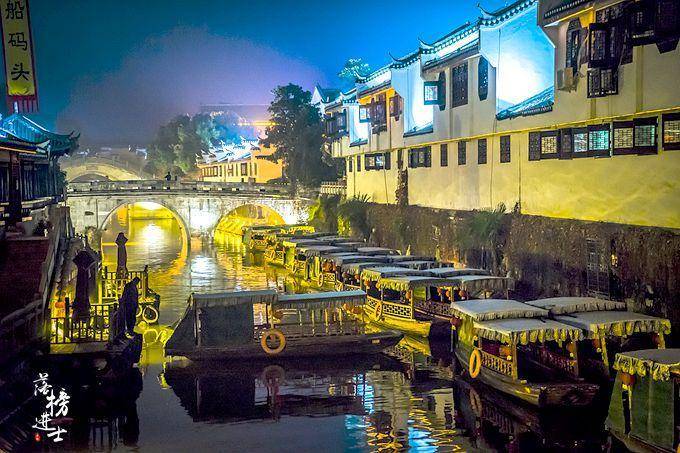

晋祠一区,在太原县治西南十里悬瓮山麓,水绕山环,境极名胜,甲于三晋名胜之首。但向无专志以志其盛,刘大鹏有鉴于此,踏遍晋祠一带山川寺院,寻幽访古,钞碑录碣,又博览古典书籍文献资料,采集故老传闻,于光绪二十八年编著《晋祠志》。五易寒暑,光绪三十二年成书(该书已由慕湘点校,山西人民出版社出版)。全书42卷,有祠宇、亭榭、山水、古迹、宸翰、祭赛、金石、乡校、流寓、人物、河例公案、文艺、植物、故事、杂编等多方面的丰富内容。该书汇集历代有关晋祠的文献记载与民间故老传闻,详细描绘了当时晋祠风物。其河例公案则如实记载了晋水流域历代的水利纷争及统治者欺压、剥削农民的史实。书中还记述有明、清以来历次农民起义与庚子以后当地反帝运动的史实,为研究历史者提供了丰富的材料。

刘大鹏博学多才,著述宏富。其代表作主要有:《醒梦庐文集》 8卷、《卧虎山房诗集》35卷、《从心所欲妄咏》50卷、《琢玉闻吟》8卷、《砭愚录》8卷、《衔恤录》10卷、《寄慨录》12卷、《随意录》4卷、《潜园琐记》6卷、《游绵山记》2卷、《唾壶草》2卷、《遁庵随笔》2卷、《迷信丛话》17卷、《愠群笔谭》25卷、《乙未公车日记》4卷、《刘氏世系谱》3卷、《藜照堂家训》2卷、《梦醒子年谱》12卷。惜其均系手稿,未能刊行问世。当时士人以读书为求仕进,退居林下也多是诗酒自娱,消遣岁月。而刘大鹏能自甘淡泊,累月穷年,跋山涉水,遍搜广求,在古迹淹没、文献零散的情况下,仅凭个人奔波,于重重困难中而成洋洋巨著,诚属难能可贵。

刘大鹏很关心地方公益,对地方水利也颇有研究。当时晋水灌溉稻田三万多亩,而太原县受益者30多村,他编撰了《晋水志》13卷。书中详述了晋水之源,分水口岸,核实溉亩情况,水程定规;及有关迷信。“祀事”,渠甲分布等。各卷之首又冠以小序与河图,阅者能穷其源而究其流。又别著《汾水河渠志》若干卷。对本县河害较大的北河边孙家沟,他又殚精竭谋改筑堤堰,并撰写了《重修孙家沟幻迹》2卷,希望后人能继往开来,除害兴利。

他的这些考察和研究,不仅为当时的地方公益和水利建设起到了积极的作用,在今天仍有重要参考价值。

刘大鹏一生为保护文物古迹做了大量的工作,特别是晚年贡献更为卓著。1932年以前,晋祠天龙山石窟石雕文物被帝国主义分子勾结劣僧-严重。刘大鹏当时是太原县保存古迹文物委员会的特别委员,是追查被盗事件的主要成员。其所著《柳子峪志》便记述了当时太原县追查和保护文物古迹的史实及相应措施。书中既写了天龙神像严重损伤情况,也论列了“太原县天龙山古迹文物保护委员会组织大纲”、“太原县天龙山古迹文物保存规则”等文献资料,是研究天龙山文物保护工作的重要史料。他曾呈请省署撙节太原县经费、葺修晋祠庙宇,并著有《重修晋祠杂记》 2卷。他为保护民族文化遗产可谓呕心沥血,功垂后世。

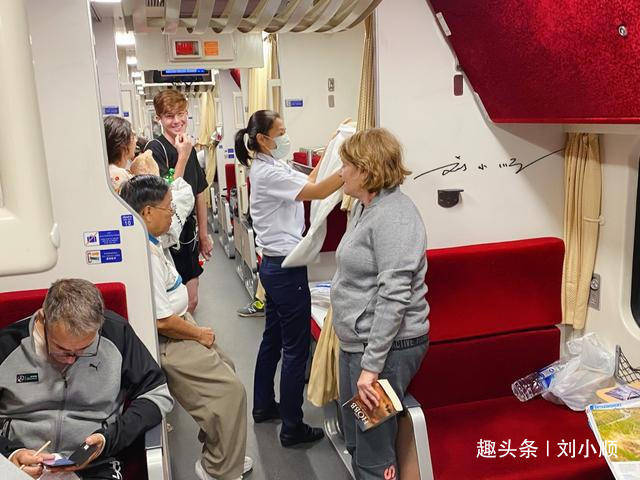

《退想斋日记》 200册,是他长达半个世纪耳闻目睹的亲身阅历,也是他为我们留下的一份珍贵的文化遗产。日记记载了不少有价值的史料,描述了当时当地农村的政治、经济、文化等社会情况。如气候、水旱灾害、祈雨活动、农业生产、农产品品种、产量、价格、雇工工价、赋税、差徭,以及当时的民间生活风俗。如岁时节日人们的种种庆贺、祭祀、演唱活动,结婚、订婚的各种程序、礼品、费用、婚令和礼节,同时真实地揭示了旧社会妇女在经济、政治、社会生活上的不平等遭遇。如1918年 5月15日他的日记中记载说:“里中有寡妇二十余岁,于前数日再醮,姑家得钱三百二十千文,娘家得钱一百千文,此外村礼、社礼、媒妁等钱又费数十千文,合共五百千有奇。”一个妇女就如此被商品一样地出卖,而她本人竟不得作主,也得不到一文钱。又如1922年 6月15日他记载说:“里人刘金牛之妾于昨日死,来求予作讣闻帖。予告来人曰:妾虽年六十有八,并未有所出。据丧礼,有所出则儿为期服,无所出则无服矣!此帖予不能出稿。”六十多岁的祖母死了,就只因为她是妾的身份,就没有发讣闻的资格。《退想斋日记》中这类资料很多,揭示出当时妇女受歧视的严重程度。同时,《日记》对民间丧葬礼俗、辛亥革命后的剪辫、放脚、民间服饰、饮食、宴客习惯、新式建筑物、当时交通工具以及开始演电影、骑脚踏车、火车、汽车及种牛痘等社会新现象都有描述。此外,对社会生活的风貌也有记载。如城镇集市贸易,他在1897年10月18日记述说:“太谷阳春会上十分热闹,卖货物者甚多。绸缎棚一巷、估衣棚一巷、羊裘棚一巷、竹木器具棚一巷、车马皮套棚一巷。其余,磁器、铁器、纸张棚虽不成巷,而亦不少。此外,杂货、旧货小摊不可胜数。去赶会之车辆约有数千乘,可谓之大会矣。”可以想见当时集市贸易熙熙攘攘之情景。另外《日记》对当时瘟疫的发生、死亡情况、盗贼劫掠等灾害也都有记述。

较为引人注意的是《日记》中记录了清末农村中种植、吸食鸦片带来的灾难。对鸦片及以后来其它-的危害记述很多,很具体。举1892年所记几例可见一斑:“当今之世,城镇村庄尽为卖烟馆,穷乡僻壤多是吸烟鬼。约略计之,吸之者十之七八,不吸者十之二三”。虽说这个估计有些夸张,但可见危害之大。他描绘一个吸食鸦片者说:“有四旬余岁,面目黧黑,形容枯槁,发长数寸,辫卷如毡,衣裳褴褛,神气沮丧。”记述了一个鸦片吸食者行窃、卖妻鬻子的惨状。他还回忆农村种植鸦片情景说:在光绪初年,鸦片“吾乡尚不敢多种,不过深僻之处种些。至戊子、已丑间(1888——1889年间),加征厚税,明张告示,谓以不禁为禁,民于是公行无忌,而遍地皆种鸦片烟。”在他的日记中大量勾画的当时这一社会问题,使人怵目惊心。

《日记》对旧社会的一些社会不平也作了不少记叙。1892年 9月22日他记述一件士绅霸道的事情说:“吾在太谷县西街,见一大车与轿车争路,大车所载者重货,轿车只坐二人,一人儒冠儒服,喝令其车夫将大车车夫痛打,大车车夫始犹支架不让,旁一人告之曰:此某孝廉车,而喝令者即是孝廉,汝曷不退之?若不退,定将汝送县,再吃大亏。车夫闻之,鼠窜而退。”他的《日记》中-污吏、苛捐杂税记载更多,不胜枚举。对清末的“捐纳”也有叙述如下:“光绪辛丑,为赔洋款,捐纳实官大减成数。以二、三千金而得道府者有之,以千余而得州县者有之,以四、五百金而得同、通、大使、州判者有之,以二、三百金而得府经,县丞者有之,以一、二百金而得巡检、典史、主簿、吏目者有之,以百八十金而得教官者有之。”在作者的笔下也展示了清末民初农民凄惨生活的画面。如1893年 2月10日日记中写道:“今日午后,余去邻村访友,有一人负四五岁小儿,卖与邻村农家。”他也记载过人民群众对清朝政府的反抗斗。争。1892年 5月24日,他在省城太原亲眼看到:“午后忽有百姓成群,约有五六百人共赴巡抚衙门-。皆云:此时旱魃为虐,吾侪山人,俱不聊生,而吾阳曲县官催科愈迫,每两银以八千钱为限。吾等赴县署鸣冤,而县官置之不理,遂赴府署伸理,而知府亦然,无奈始赴大人辕下。”1893年 8月25日还记载:“太原县小店镇刘仙洲言:伊村粮店皆闭门不做生意。询之,乃因县尊奉上宪命,从斗行起钱,以备荒年,每斗粮起三文钱。”这实际上是当时商民的罢市活动。到了辛亥革命前,人民群众对清政府十分不满,他记载了当时各种苛捐杂税之后也提出:“所到之处,人心莫不思乱,每闻人谈论,动辄曰:世道如此,不若大乱之好也。虽系愤激之言,究见人心离散矣。”这些片段都反映出清末社会动荡不安、民心思变的情况。至于对当时的历史事件,甲午中日战争、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命、北洋军阀混战、抗日战争初期,在《日记》中都有反映。有的是传闻,也有的是目睹亲历,既表现了作者的态度,也反映了民间的情感。总之,《日记》涉及面十分广泛,从作者的视野和角度反映了时代的各个方面。

然而,由于作者的阶级局限与历史局限,在他的著作中谬误和不妥之处也在所难免。如对农民群众的轻鄙,对农民革命的仇视,对清朝的某种留恋与对民国的不满,诬李自成为“闯贼”,称太平天国为“发逆”,名义和团为“拳匪”,视反清运动为“乱党”,传播迷信,倡说因果报应。后期甚至把红军东征说成“0”扰晋,并著有《共军扰晋纪略》(未刊行),此书虽观点错误,但从历史的角度分析,它却如实记述了当时红军东征的情况,是研究红军历史难得的史料。

总之,先生一生的贡献很大。我们取其精华而去其糟粕,作为文化遗产,仍有不可泯没的价值。

刘大鹏先生被乡里人称为急公好义,遗爱在民。民国三十年(1944),邑人在晋祠圣母殿南侧,立刘友凤先生碑铭,碑末铭曰:“乡邦文献,关怀有缘,表扬潜德,著述连篇,天不应遗,杀青何年。晋水潺潺,相与呜咽,千秋万祖,其视此镌。”